Le Laboratoire interdisciplinaire de physique de Grenoble (LIPhy - CNRS/UGA) a mis en place un nouvel outil numérique de partage de matériel, afin de réduire la part des achats dans ses émissions de CO2.

Dès le premier bilan carbone réalisé par le laboratoire, le diagnostic est clair : plus de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre sont dues aux achats scientifiques (3 Tonnes eqCO2 / personne en 2019). Cette prépondérance des achats, également constatée à l’échelle nationale par le CNRS

[1], a conduit la « Commission Empreinte Environnementale » du laboratoire à la mise en place d’un nouvel outil numérique de partage de matériel.

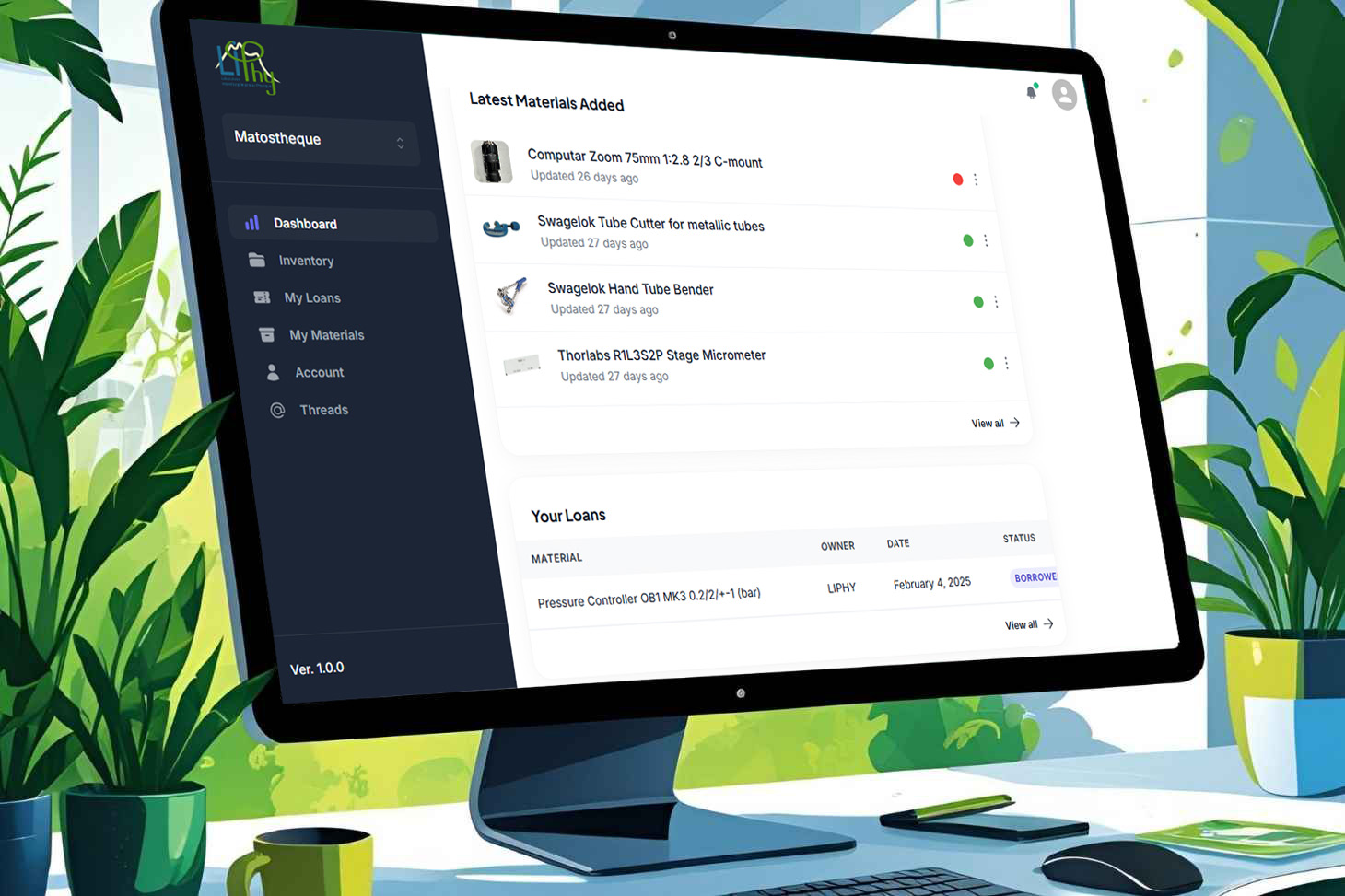

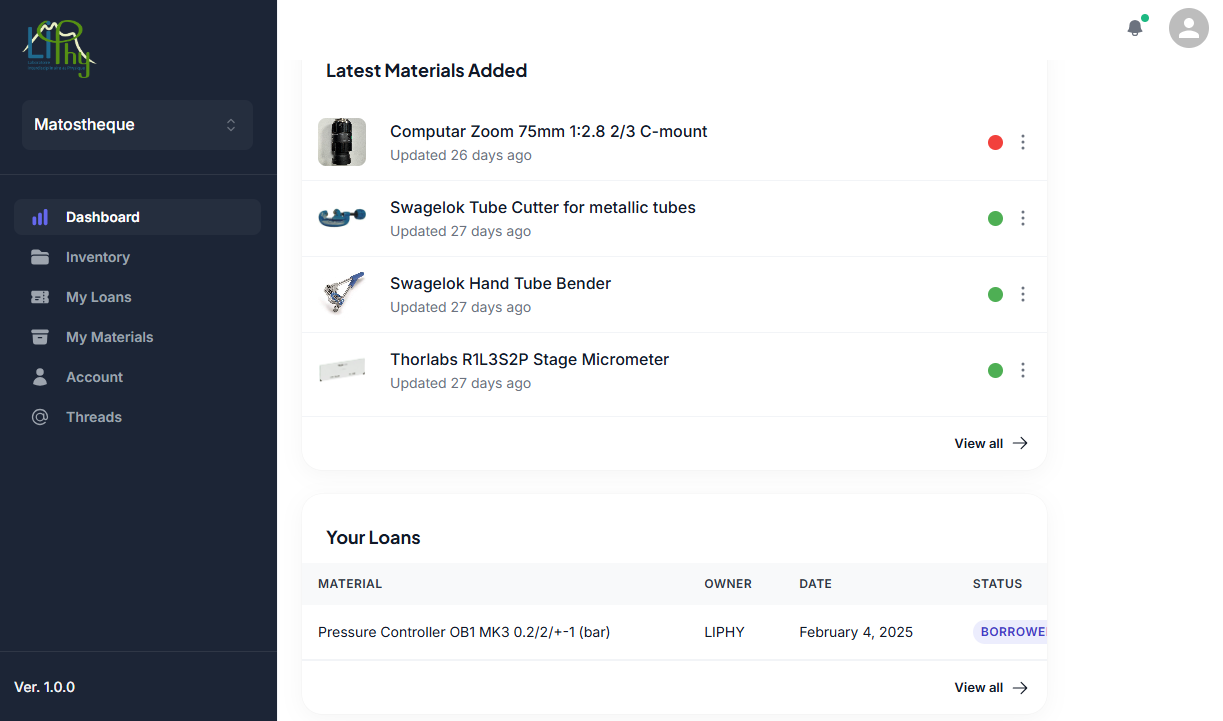

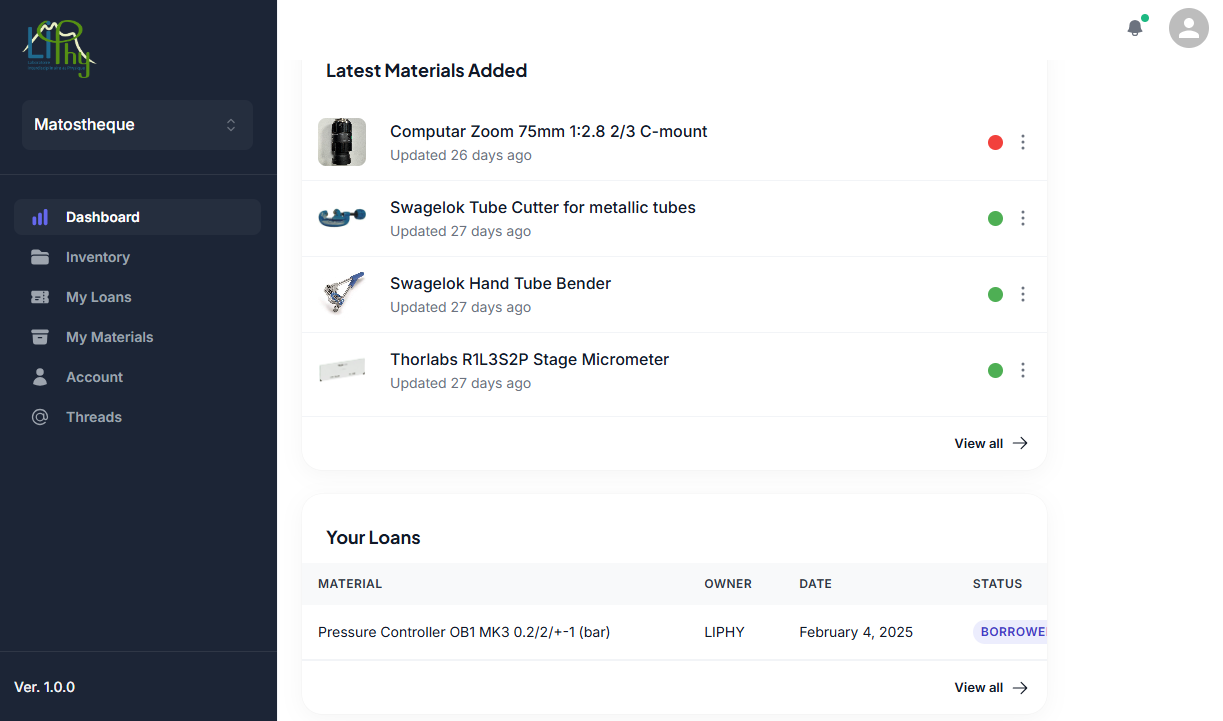

Si le partage ou la mise à disposition sous la forme de plateformes de matériel existaient bien avant les questionnements du milieu de la Recherche vis-à-vis de son empreinte environnementale, notamment pour des raisons budgétaires, l’idée était de faciliter, promouvoir et ainsi généraliser ces pratiques dans une démarche de sobriété. En mars 2024, le laboratoire a recruté Nomena Randrianiaina, stagiaire en 3ème année de Licence en Mathématiques-Informatique au sein de l'Université de Grenoble Alpes, afin de développer un outil en ligne dédié. Baptisé « Matosthèque », cet outil ergonomique géré par Guillemin Raymond et Vikram Duffour permet à tout membre du laboratoire d’ajouter au catalogue ou d’emprunter des objets en quelques clics (voir la figure ci-dessous).

Aperçu de l’interface utilisateur de l’outil Matosthèque.

Les types de matériel concernés sont extrêmement diversifiés : non seulement les équipements scientifiques transportables (conductimètre, composant optique…) ou non transportables (microscope, spectromètre…), les consommables (boîtes de pétri, filtres, produits chimiques…), mais aussi les objets non spécifiquement scientifiques (ordinateur, perceuse, livre...).

Lors de l’ajout de matériel, le prêteur fournit quelques informations renseignant la nature du matériel (description succincte, photographie, notice, valeur) et les conditions de prêt (localisation, durée maximale d’emprunt, accord du prêteur systématiquement demandé ou non). L’indication de la valeur de l’objet permettra par la suite d’estimer les émissions de gaz à effet de serre évitées par le dispositif. Une étiquette avec un QR code est apposée sur l’objet afin de l’identifier et d’accéder rapidement avec un smartphone à sa fiche sur la plateforme en ligne. L’emprunteur peut également réaliser une recherche par mots clés dans le catalogue complet afin de trouver l’objet qu’il souhaite. Une fois la fiche repérée, l’emprunteur saisit une période d’emprunt et envoie sa demande. Le prêteur reçoit alors instantanément une notification par email et peut valider le prêt s’il le souhaite. Des notifications de rappel seront envoyées lorsque la période de prêt sera écoulée. Outre des avantages évidents pour les personnels empruntant du matériel, la Matosthèque est également extrêmement utile pour les personnels qui prêtent du matériel. En un clic, l’interface leur permet de retrouver à qui ils ont prêté leur matériel, pour quelle durée et surtout ils peuvent localiser le matériel prêté afin de le récupérer en cas de besoin urgent.

Mise en service en mai 2024, la Matosthèque compte en mai 2025 près de 230 items et plus de 80 emprunts ont été réalisés. Plusieurs points peuvent expliquer ce succès. Tout d’abord, l’outil est facile d’utilisation et sécurisé car accessible uniquement avec les identifiant et mot de passe de la tutelle hébergeante du laboratoire. Ensuite, des actions ludiques d’information et sensibilisation sont régulièrement réalisées au laboratoire pour que le partage de matériel devienne un réflexe. Enfin, du personnel est affecté à la Matosthèque, ce qui a rendu possible le développement rapide de l’outil et permet aujourd’hui une maintenance et un suivi de son efficacité.

Afin que ces pratiques bénéfiques pour l’environnement s’exportent en dehors du LIPhy, le code source a été déposé sur GitLab

[2] et l’outil a été proposé au CNRS pour être utilisé par d'autres laboratoires. Le déploiement de la Matosthèque dans d’autres laboratoires du CNRS est d’ailleurs actuellement en cours.