Le Near-InfraRed Planet Searcher (NIRPS) est un nouveau spectrographe à haute résolution conçu pour rechercher des exoplanètes, dont des planètes de la masse et température de la Terre, et étudier leurs atmosphères. Les exoplanètes sont des planètes en orbite autour d’étoiles autres que notre Soleil. Dans une nouvelle étude publiée aujourd’hui dans Astronomy & Astrophysics, l’équipe internationale de NIRPS, impliquant des scientifiques de l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG-OSUG, CNRS/UGA), présente la conception de l’instrument, ses premières observations et ses premiers résultats scientifiques.

Installé sur le télescope de 3,6 mètres de l’Observatoire de La Silla au Chili, NIRPS a officiellement commencé sa mission scientifique en avril 2023. Son développement et sa construction sont le fruit d’un vaste consortium réunissant des scientifiques et ingénieurs du Canada, de la Suisse, de la France, de l’Espagne, du Portugal et du Brésil, avec un soutien précieux de l’Observatoire Européen Austral (ESO). Plus de 140 experts ont contribué au projet, dont une équipe importante de l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG-OSUG, CNRS/UGA).

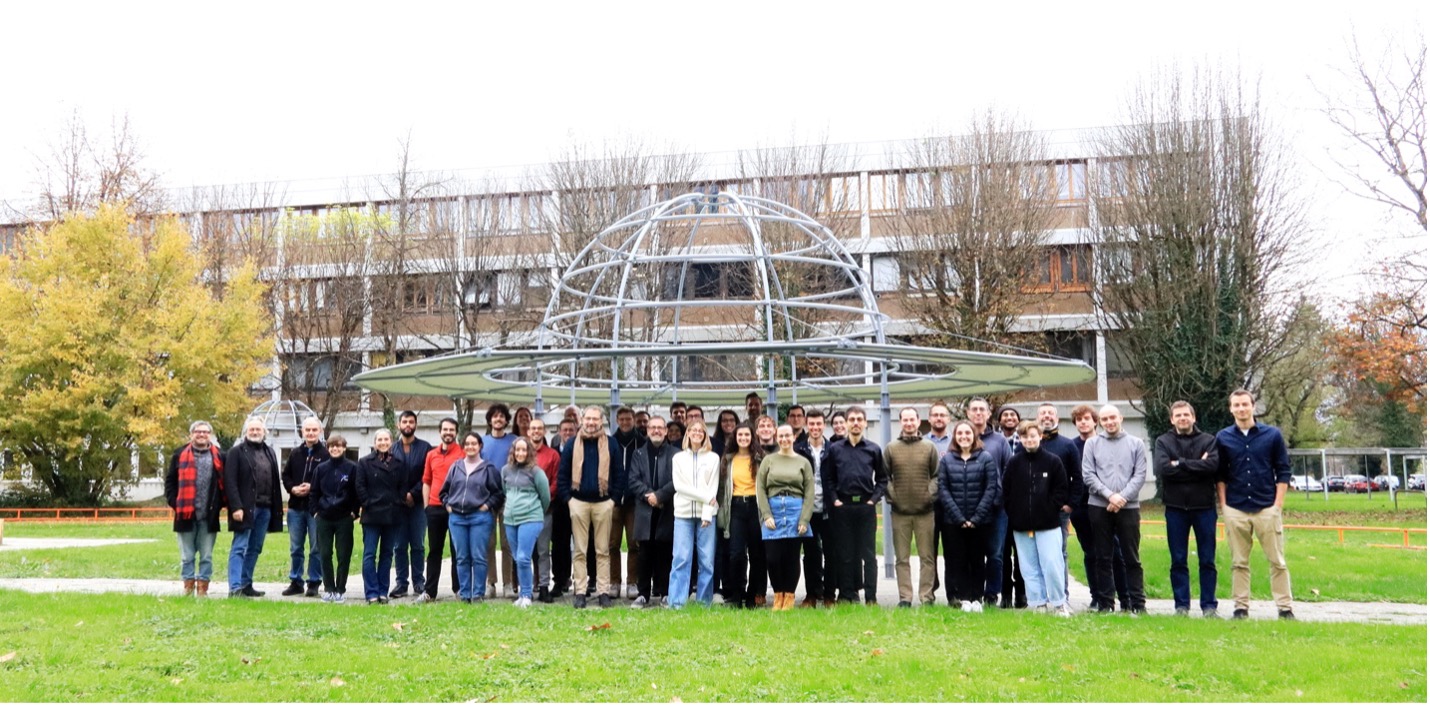

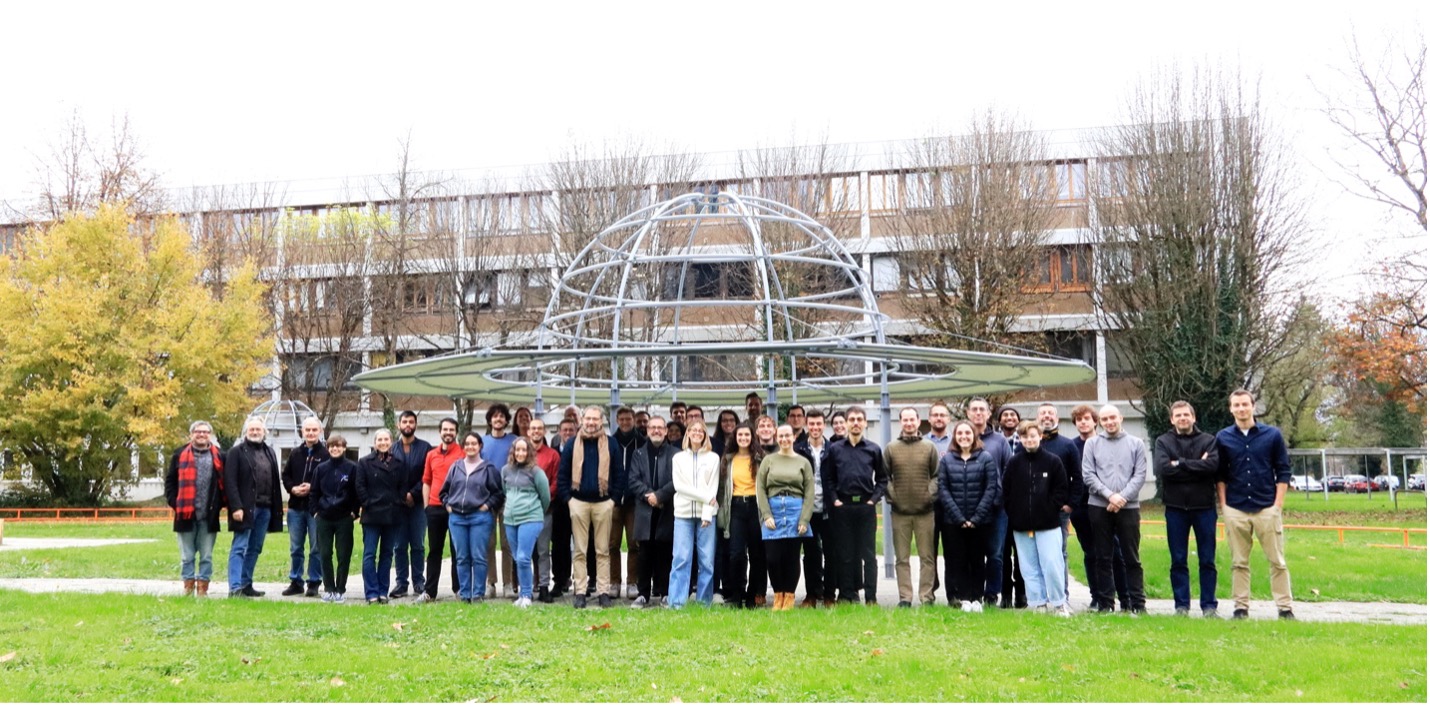

Ci-dessus : l’équipe scientifique de NIRPS prise en photo sur le campus de l’Université Grenoble Alpes à l’automne 2024

Un instrument dédié aux étoiles froides et aux planètes de type terrestre

NIRPS est spécialement conçu pour observer dans les longueurs d’onde de l’infrarouge proche, là où brillent le plus les étoiles rouges et froides appelées naines M (ou naines rouges), les plus nombreuses dans notre galaxie. Cela rend NIRPS particulièrement adapté à la détection de petites planètes semblables à la Terre en orbite autour de ces étoiles.

NIRPS est également très performant pour l’étude des atmosphères d’exoplanètes. L’instrument a été conçu pour fonctionner en tandem avec un autre instrument de chasse aux planètes : HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), un spectrographe opérant dans le visible sur le même télescope depuis 2003. Ensemble, NIRPS et HARPS offrent une capacité unique d’observer des étoiles simultanément dans le visible et l’infrarouge, ce qui permet de mieux distinguer les véritables signaux planétaires du "bruit" généré par l’activité stellaire (éruptions, taches ou activité magnétique), pouvant imiter la présence d’une planète.

De plus, NIRPS est équipé d’un système d’optique adaptative, qui corrige les distorsions causées par l’atmosphère terrestre, permettant une collecte plus efficace de la lumière stellaire tout en conservant un design compact.

« Cet instrument est le fruit des leçons tirées des précédents spectrographes, de nouvelles technologies innovantes, et d’une collaboration internationale fructueuse », déclare François Bouchy, professeur à l’Université de Genève, auteur principal de l’étude et co-chercheur principal de NIRPS.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et enthousiastes pour la suite. »

Révéler les exoplanètes avec NIRPS

HARPS et NIRPS détectent les exoplanètes grâce à la méthode des vitesses radiales, qui mesure les minuscules oscillations d’une étoile provoquées par l’attraction gravitationnelle d’une planète en orbite. Cela permet aux astronomes de déduire la présence d’une planète, même si celle-ci n’est pas directement visible.

La détection de petites exoplanètes de masse terrestre autour de naines M est un défi, car elle nécessite de mesurer des variations de vitesse de l’ordre d’un mètre par seconde (3,6 km/h).

Grâce à sa sensibilité infrarouge, NIRPS permet aussi d’étudier les atmosphères planétaires en détectant des signatures chimiques clés comme la vapeur d’eau, l’hélium et le méthane.

« NIRPS nous permet d’étudier les étoiles et leurs planètes dans une région du spectre jamais explorée avec cette précision », souligne René Doyon, directeur de l’OMM et de l’iREx, professeur à l’Université de Montréal et co-chercheur principal de NIRPS.

« Pour la première fois, nous atteignons une précision de vitesse radiale inférieure au mètre par seconde en infrarouge, comparable à celle des meilleurs spectrographes en lumière visible. »

En échange de la construction de l’instrument, le consortium NIRPS a obtenu de l’ESO 725 nuits d’observation garanties (GTO). Ce temps est utilisé par l’équipe scientifique NIRPS, issue du consortium, pour trois objectifs principaux :

- Rechercher des exoplanètes autour des naines M ;

- Mesurer la masse de planètes en transit détectées par des sondes spatiales ;

- Étudier les atmosphères d’exoplanètes variées.

« Dans le cadre du GTO, nous disposons de 40 % du temps d’observation du télescope de 3,6 mètres, ce qui signifie que nous recevons de nouvelles données presque chaque jour ! » explique Lucile Mignon, chercheuse au CNRS à l’IPAG et responsable de la programmation des observations de NIRPS.

« L’IPAG travaille depuis des années sur les recherche des planètes autour des naines rouges, avec de très nombreux résultats » précise Xavier Delfosse (astronome à l’IPAG, UGA),

« NIRPS nous permet de prolonger ces projets et va notamment nous offrir l’opportunité de finaliser la détection des exoplanètes les plus proches de nous ».

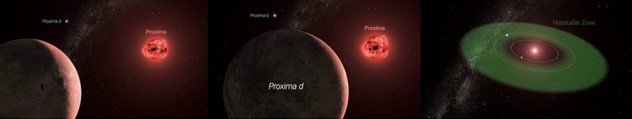

Premiers résultats scientifiques de NIRPS

NIRPS n’a pas tardé à prouver sa puissance scientifique. Dès ses premiers mois d’utilisation, une équipe dirigée par Alejandro Suárez Mascareño (Instituto de Astrofísica de Canarias et Universidad de La Laguna, Espagne) a confirmé la présence de Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre dans la zone habitable de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil. Ils ont également trouvé des indices d’une deuxième planète, moins massive que la Terre, en orbite autour de la même étoile. Ces résultats démontrent l’exceptionnelle sensibilité de NIRPS aux planètes de faible masse. Lucile Mignon (CNRS, IPAG, 3ieme auteure de cette étude) souligne que

« cela démontre notre capacité avec NIRPS de détecter bientôt la majorité petites planètes autour des étoiles les plus proches, c’est essentielle car ce sont les atmosphères de ces planètes que nous pourrons étudier d’ici quelques années avec l’ELT (Extremely Large Telescope, ESO), mais il faut découvrir ces planètes auparavant ».

Une autre étude, également publiée dans Astronomy & Astrophysics et dirigée par Romain Allart (IREx, Université de Montréal), révèle une queue cométaire d’hélium s’échappant de l’atmosphère de WASP-69 b, une exoplanète de masse comparable à Saturne. Cette observation, parmi les plus détaillées à ce jour, apporte un éclairage nouveau sur l’évolution des atmosphères planétaires sous l’effet du rayonnement stellaire intense.

« Les données de haute qualité fournies par NIRPS nous permettent d’étudier les atmosphères des exoplanètes avec un niveau de détail inédit », déclare Romain Allart.

« Grâce au GTO de NIRPS, nous pouvons suivre les étoiles et leurs planètes sur le long terme pour étudier la variabilité de leur climat. »

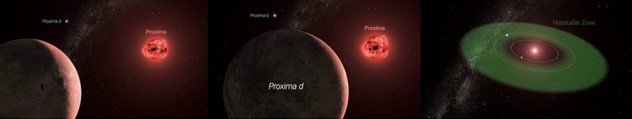

Ci-dessus : illustration du système planétaire orbitant autour de l’étoile le plus proche de notre système solaire : Proxima du Centaure. Les mesures NIRPS confirme l’existence de la planète Proxima b, orbitant dans la zone habitable de son étoile, et présentent des indices sur l’existence d’une deuxième planète, moins massive que la Terre

Vers l’avenir

NIRPS jouera un rôle essentiel pour identifier les cibles les plus prometteuses en vue d’observations atmosphériques avec le télescope spatial James Webb, et à l’avenir pour la recherche de biosignatures avec le télescope géant européen (ELT), actuellement en construction.

NIRPS joue également un rôle crucial de précurseur pour le développement d’ANDES (ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph), un instrument de deuxième génération en préparation pour l’ELT. Un des objectifs scientifiques de NIRPS est d’étudier les étoiles les plus proches du Soleil pour découvrir des systèmes planétaires idéaux pour ANDES. NIRPS agit donc comme un prototype technologique pour ANDES, les deux instruments combinant spectroscopie infrarouge à haute résolution et optique adaptative, des capacités clés pour sonder les atmosphères de planètes semblables à la Terre à la recherche de signes de vie.